Literatura

El festín de Marequia

Escueto CUENTO que actualiza la mágica y literaria predicación de Antonio de Padua el día que la humanidad se negó a escucharle, al contrario que la fauna de los alrededores

Audio

También puedes escucharla en:

Desde el final de la lengua del río hasta el inicio de la boca del mar, un sinfín de cabezas de ojos saltones, apelmazadas entre sí, adoquinaban las aguas…

‒ El festín de Marequia ‒

RELATO COMPLETO

El festín de Marequia

‒¡Mire por dónde va! ‒le gritó el charrán con el aleteo de su enfado, sacudiendo sus extremidades voladoras a toda prisa. Con tal de ponerse fuera del alcance del humano… ¡Le había pillado desprevenido! Cuando se creyó a salvo, todo lo lejos posible del peligroso pavimento ‒o sea, sobre la paja del tejado más próximo‒, la volátil criatura se preocupó de confirmarlo. Efectivamente: estaba a salvo. El desconocido perturbador de su tranquilidad se marchaba, no sin antes dedicarle, con la mirada, algo dificilísimo de interpretar para un ave, no tanto por su significado como por lo inusual de la dedicatoria: una disculpa. No obstante, detrás de la humilde capa de ese «perdón» se transparentaba algo más, algo que al desconocido no le había dado tiempo a ocultar. Al desconocido, en ese conciso intercambio de miradas humano-aviar, se le había escapado un destello de indignación. ¿Contra el inocente pajarillo? No; ya lo traía consigo.

Como estos acontecimientos excedían el irracional entendimiento del asustado estérnido, éste, antes de retornar al hogar de su nido, esperó, por precaución, a que el hábito apolillado del humano se perdiese junto al cuerpo, menudo pero firme, que lo portaba, diluyéndose ambos calle abajo, o río abajo, entre las destartaladas calzadas riminesas. Cuando así fue, el charrán puso fin a su ociosidad matinal, que por poco le sale cara. Ya era hora de cumplir con los deberes de un padre; para lo cual, sus palmípedas patas propiciaron un pequeño brinco y sus alas hicieron el resto. Deslizándose por el cielo, dejó que las caricias del viento le acompañasen a casa.

‒¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!

Sus polluelos no dudaron en recibirle como a un héroe, pese a que su pico repuntado de negro se exhibiese, como siempre se exhibía después de sus fugaces escapadas a la ciudad, vacío. Por más que su mujer le relatase cada mañana el menú de peligros que allí se maquinaban, que no era ése un sitio para las golondrinas del mar, todavía ningún susto había logrado disuadirle, ni siquiera el de ese día. Al fin y al cabo, la serenidad de la costa no era comparable a la adrenalina del burgo riminés; las novedades, tampoco. Lo acontecido era una muestra más de ello.

‒Chicos ‒les reveló, a modo de saludo‒, cosa extraña me ha sucedido.

‒¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ‒corearon sus polluelos, expectantes. Tanto interés demostraba que no hay mejor salutación que una buena dosis de información fresca.

‒Que un humano me ha ofrecido sus disculpas.

Nada más piarlo sus polluelos, confusos, enmudecieron. «Disculpas» no era un término que vinculasen a los humanos, ni siquiera a ciertos depredadores de su tapiz azul. Los humanos les cazaban, les maldecían, les embaucaban, les proscribían o les despreciaban ‒ésa era la “ley natural”‒, pero jamás de los jamases les ofrecían disculpas. ¡Eso no! Consciente de la turbación de su progenie, y para evitar que los polluelos se devanasen sus reducidos sesos, el charrán padre añadió:

‒En fin. Lo habré imaginado ‒gorjeado lo cual, se percató de una ausencia ineludible‒. ¿Dónde está mamá?

‒¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!

La mayor de los polluelos se sobrepuso a la cacofonía incipiente, trinando…

‒Mamá se ha ido. Una gaviota ha chillado a plena siringe que hay un festín de peces en el delta y que…

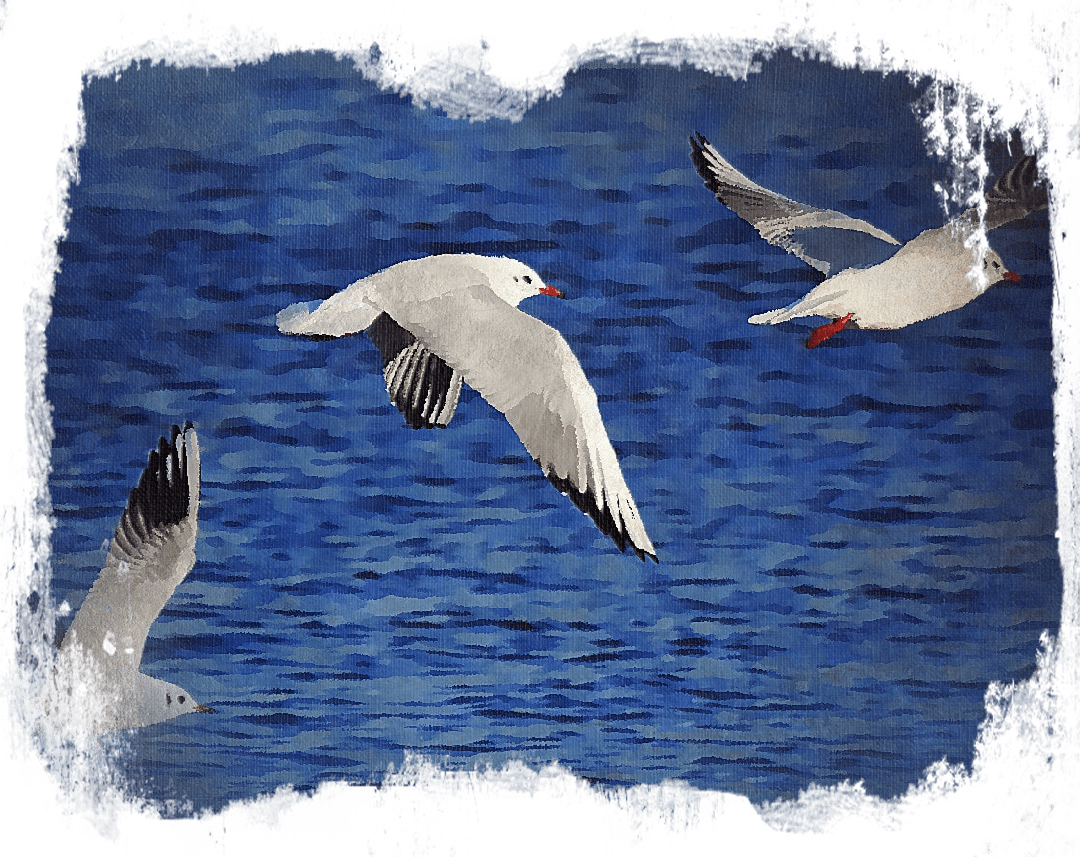

No necesitó trinar más. El charrán padre se apresuró a zambullirse en el cielo, sin despedidas, sin explicaciones, únicamente imantado por una idea tan primigenia como instintiva: comida. La proximidad de su destino no impidió que sus alas escupiesen chispas a causa del ímpetu con el que fueron batidas, dándole la sensación de que su plumaje gris pálido había adoptado el color del fuego. Por lo visto, ni su mujer ni él eran los únicos al corriente del anuncio de la gaviota. ¡Desde todos los puntos cardinales llovían aves! Tantas acudieron que el río Marequia, en su abrazo con el mar, parecía embudo y no desembocadura.

En un abrir y cerrar de ojos el charrán padre entendió por qué.

Desde el final de la lengua del río hasta el inicio de la boca del mar, un sinfín de cabezas de ojos saltones, apelmazadas entre sí, adoquinaban las aguas; miríadas de escamas surcaban la superficie marítima, reflejando los besos rubios del sol; legiones de pares de aletas flagelaban las babas del mar, cubriéndolas de espuma; ¡las mismísimas profundidades del Adriático habían salido a flote! Podían distinguirse rapes que sentían por vez primera la brisa marina, congrios demarcando su espacio a coletazos, meros que habían abandonado la plácida sombra de las rocas, doradas, salemas, barracudas e, incluso, peces tan intrépidos y suculentos como boquerones, sardinas, arenques, anchoas… Todos se peleaban por las primeras filas de la superficie. ¡Menudo panorama! A eso se le llamaba, como la gaviota había chillado con tanto acierto, «festín». Desde luego, un festín de lo más insólito, sobre todo si uno derramaba su vista sobre las hileras de bocas abiertas que, aun a riesgo de fenecer, inhalaban por sus branquias el oxígeno del aire, y no el del agua, para no perderse ni una sola de las palabras de un… ¿humano? ¿Cómo era eso posible?

En la esquina de la costa, perfilada por el mar y por el río, había un humano conversando con los peces, un humano, de cuerpo menudo pero firme, enfundado en un hábito apolillado.

El charrán recién llegado no se paró a reflexionar dónde había visto antes esa humanoide silueta. En lugar de ello, barrió con sus ávidos ojos el graderío de aves asistentes hasta localizar a su mujer. Una vez encontrada, a su lado se posó, tratando de contagiarla con su apetito, un apetito que el presente espectáculo no dudaba en avivar. A fin de cuentas, la llamada del aperitivo era demasiado fuerte como para resistirse a ella.

‒Cariño, ¡hoy no será necesario cenar! ‒piaba desenfrenado‒. ¿A qué esperamos?

Sorprendentemente, no sólo ningún ave compartía su natural y comprensible entusiasmo, congeladas en sus posiciones, sino que su plumada mujer “repicó”…

‒¡Chssst! Escucha.

El charrán, desconcertado por la contundencia de una contestación tan inesperada como esa, cerró el pico y escuchó, maravillándose de comprender un lenguaje completamente nuevo para él, entre salado y algáceo: el idioma de los peces. Aquel que lo empleaba, tiñéndolo con dejes lusitanos, el mismo que había detenido, con enigmáticas palabras, la cadena alimenticia, resquebrajando, por un instante, la “ley natural”, estaba diciendo…

‒…y ya que rehúsan escucharla, oíd vosotros la palabra de Dios, hermanos peces del mar y del río, pues, tristemente, más abiertos están los oídos de vuestros irracionales corazones que los de los hombres infieles, carcomidos por la ignorancia de sus herejías. Mirad a vuestro alrededor. ¡Bendito sea Dios que todos nos lo da! ¿Acaso no es hermoso nuestro mundo? El mundo submarino vuestro. El mundo terrícola nuestro. Nuestro mundo. Demos gracias a Dios porque es bueno, porque es eterna su misericordia…

Cuanto más predicaba aquel hombre, más cabezas acuáticas emergían, reverenciando al Creador. Y no sólo eso. En un santiamén, las dos mitades separadas por el río se atestaron con todas las tonalidades del vulgo, desde campesinos, leñadores y ganaderos hasta comerciantes, artesanos y algún que otro noble; primero, atónitos; después, intrigados; y, por último, piadosos. ¿Quién no terminaría por convertirse ante tamañas palabras de amor y gloria? Lo más curioso era que el orador apenas había comenzado su discurso piscícola de alabanza. Dicho de otro modo, ¿qué ocurriría cuando lo clausurase?

Nada de esto le preocupaba al charrán padre, quien, colmado de admiración hacia las alturas, ya no podía sino amar la vida y a todas las criaturas de su aéreo mundo. En un momento dado, sin embargo, la omnímoda mirada del humano de hábito apolillado y cuerpo menudo pero firme, sin dejar de dirigirse a los peces (y, por extensión, a todos los seres vivos congregados allí), coincidió con la suya, desnudándola. Le había reconocido. ¡A él! De entre la rebosante muchedumbre animal, ¡a él!, un charrán vulgar y común. Y esta vez sus ojos no irradiaban disculpas, ni indignación. Irradiaban algo muchísimo más noble: agradecimiento.

¿Quieres apoyarnos?

Puedes realizar una donación

Como es evidente, tus donaciones nos ayudan a seguir construyendo contenido. Pero el único motivo para que te aventures a dispensarlas debería ser éste: porque te da la gana.

Literatura

Otros escritos que pueden interesarte

Preceptos del buen odiar

13 preceptos que constituyen una imprescindible evangelización del ODIO

Presentación múltiple de libros otxambinos

Poesía, reflexiones, ficción… Todo ello orquestado en siete diferentes, sugerentes propuestas.

Milenios de excusas a punto de jamás

La guerra es una realidad que espeluzna, repugna, compunge, trastorna, remuerde… Y, aun así, somos incapaces de abolirla, incapaces de desarmarla, de desmilitarizarnos, de cambiar. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos milenios de excusas a punto de jamás respaldaremos antes de afrontar un unánime y definitivo ¡basta!?